Las raíces del fenómeno urbano en el suroeste de la Península Ibérica. Caracterización a través de la investigación no invasiva de castros y oppida de la Edad del Hierro.

El proyecto tiene como temática central el surgimiento de los grandes asentamientos fortificados durante la Segunda Edad del Hierro en Europa Occidental, centrando su atención en la incidencia de este fenómeno en el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica. Este tipo de asentamientos proliferan a partir de los siglos IV-III a.C., alcanzando su punto máximo con la expansión de la conquista romana. Los estudios recientes sobre la Europa templada enfatizan el vínculo entre la propagación de los fenómenos urbanos y el desarrollo de sociedades complejas. Estas grandes aglomeraciones humanas jugaron un papel en la organización del paisaje, proporcionando servicios y suministros y gestionando la explotación de los recursos naturales. En lo que respecta a los territorios del centro y oeste de Iberia, el proceso histórico que se desarrolla durante los últimos 1000 años antes de Cristo, conduce claramente a un aumento de la población y al surgimiento de un patrón de asentamientos nucleados de creciente tamaño (Álvarez Sanchís y Ruiz Zapatero , 2014). Aunque este proceso aún no se comprende bien, la extensa investigación precedente ha proporcionado información sobre una gran cantidad de estos asentamientos, existiendo además ya propuestas bien fundamentadas sobre su diversidad tipológica y encuadre territorial. Sin embargo, nuestro conocimiento arqueológico de estas poblaciones continúa basándose casi exclusivamente en los resultados de las excavaciones, que también se concentran en su mayoría en áreas funerarias. Por el contrario, contamos con muy pocas excavaciones en el interior de los recintos defensivos con una extensión suficiente como para permitirnos entender su urbanismo (ej. Las Cogotas, Ulaca o el propio caso de El Raso en Ávila, o el Cerro de la Mesa en la provincia de Toledo). Por ello, el conocimiento de los modos de vida, la organización del espacio doméstico y la planificación urbana de estas comunidades es aún limitado. A diferencia de las estructuras defensivas monumentales que han quedado visibles en el paisaje, el interior de estos recintos aparece en la mayoría de los casos como una "hoja en blanco", con un porcentaje mínimo de su superficie documentado por excavación. Se trata de grandes contenedores sin apenas contenido visible, y la pequeña muestra de casos conocidos impide una investigación comparativa más amplia. Sin embargo, esta faceta de las culturas prerromanas es fundamental para definir su identidad y organización social. La caracterización del fenómeno urbano requiere la identificación arqueológica de una serie de rasgos formales y funcionales (Álvarez Sanchís y Ruiz Zapatero, Smith 2016: 159). Muchos de ellos (las fortificaciones y sus puertas, las casas, la red viaria, los edificios singulares, la densidad del tejido urbano ...) son imposibles de registrar si no se basa en largas y costosas excavaciones, que por otro lado plantean graves problemas. problemas de conservación y mantenimiento.

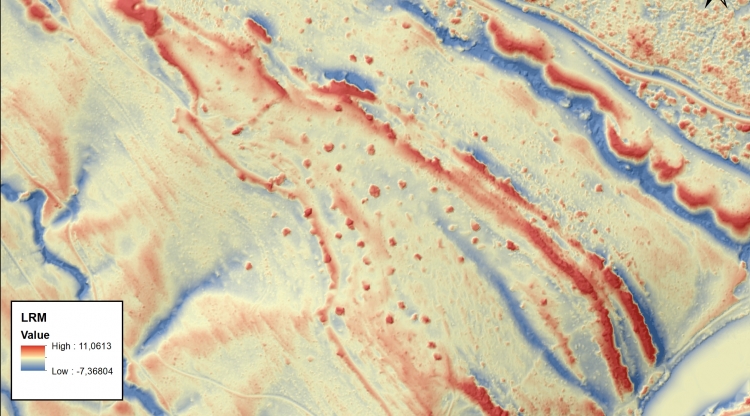

Ante estas dificultades, la incorporación de métodos no destructivos (geofísica y teledetección) ofrece una línea alternativa y una vía complementaria para un conocimiento extenso pero fiable de la organización interna de los sitios (Corsi et al. Eds, 2014; Mayoral, ed. 2016). El valor de este proyecto es proporcionar una nueva imagen de los castros y oppida de finales de la Edad del Hierro mediante la producción de una “radiografía” completa de ellos. Al hacerlo, comprenderemos las estrategias de urbanismo, los grados de planificación del sitio y, por lo tanto, la lógica social detrás de los sitios y su evolución a través del tiempo.

La presente propuesta se basa en toda una trayectoria previa de investigación desarrollada por el IAM y la Universidad de Extremadura, que además converge con el enfoque de perspectivas históricas y metodológicas similares en el ámbito nacional y europeo. Además, el responsable de la presente solicitud ha liderado sucesivos proyectos del Plan Nacional centrados en el análisis del contacto entre el mundo indígena y romano, estudiando las estrategias de control del territorio, formas de implementación y respuesta e implicación de las comunidades locales. En cuanto al desarrollo de métodos arqueológicos no invasivos, el equipo puede acreditar la experiencia adquirida tanto en proyectos del Plan Nacional como en otros de ámbito regional y europeo. También hay que destacar el trabajo previo desarrollado por el equipo investigador en el marco de los Planes de Investigación Regional de la Junta de Extremadura. Dicha actividad se ha centrado en el caso de estudio particular del castro de Villasviejas del Tamuja (para una información detallada y relación de publicaciones, véase el sitio web del proyecto: https: //proyecto-pri.webnode)